大正時代 食事 庶民 205510

1 漫画「鬼滅の刃(きめつのやいば)」とは? 2 大正時代の背景(明治時代~大正時代へ) 3 大正時代の政治の出来事 31 第一次世界大戦1914(大正3)年 32 米騒動1918(大正7)年 33 平民が初めて総理大臣となる1918(大正7)年 34 普通選挙のAbout Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How works Test new features Press Copyright Contact us Creatorsそのため、大正時代の末ごろになると、台所に板床を張り、 立って仕事をする形式が、建築家が設計した住宅に定着するようになります。 同じく、大正時代には、茶の間の位置が変化します。 家族が集まり、食事をし、語り合う場である茶の間。

電脳若衆宿

大正時代 食事 庶民

大正時代 食事 庶民-お金 (2) オススメ (10) 仏教 (3) 元号 (3) 動画つき () 医学 (4) 古墳時代 (7) 和歌 (18) 大正時代 (5) 天皇 (95) 太平洋戦争 (39) 太平洋戦争 原因 (9) 太平洋戦争 名将 (18) 太平洋戦争 影響 (5) 奈良時代 (19) 女性 (14) 安土桃山時代 (12) 室町幕府 (2) 室町時代 (18) 幕末 (47 大正時代の生活の特徴 (大正天皇 出典:Wikipedia) 大正天皇の在位期間である 1912 年 7 月 30 日から 1926 年 12 月 25 日までの約 15 年間 を大正時代と呼びます。 実はこの短い期間に都市の生活は一気に欧米化が進み、現在に繋がる"生活様式"や"食文化"などが生まれました。

日本人の食べ物 11 平安時代の食事 日本散見

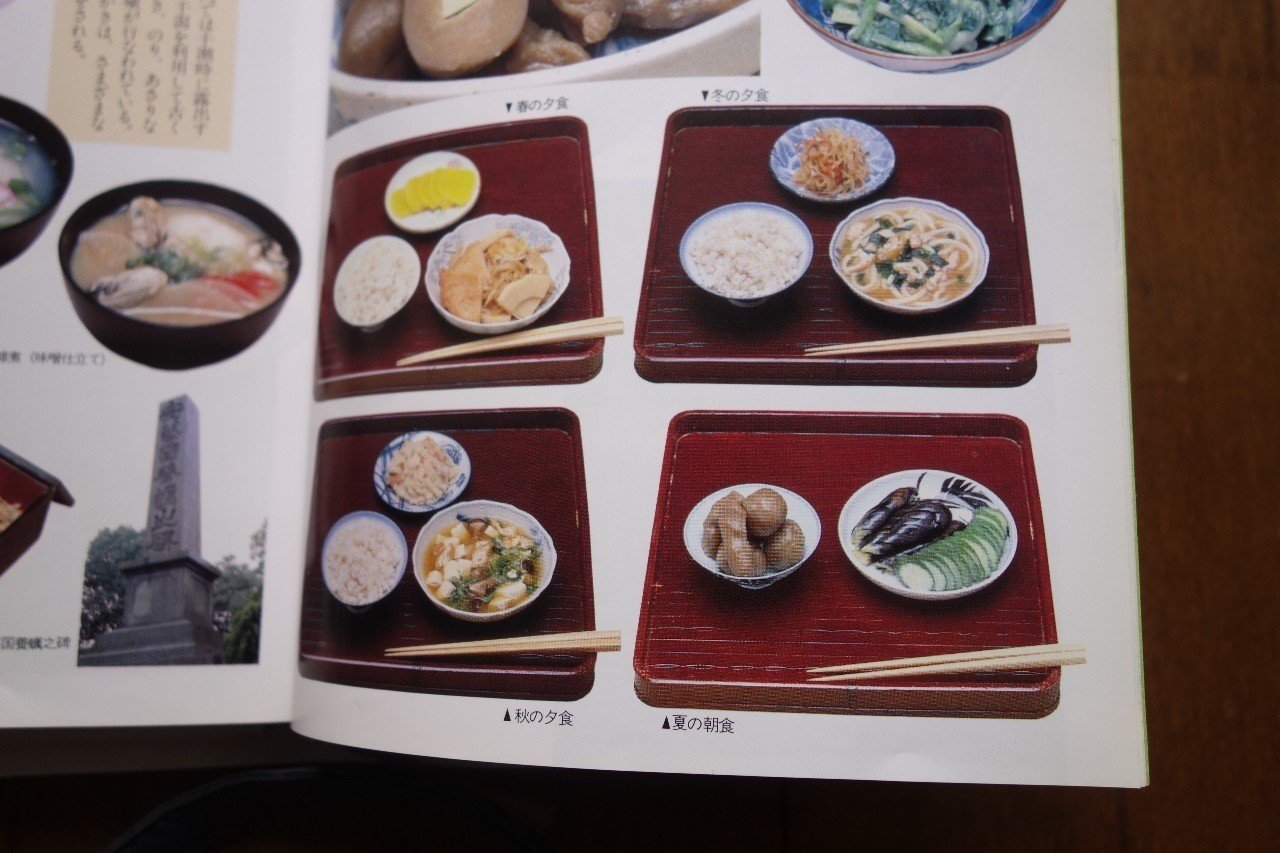

しかし100年ほど前、箱膳を使うような庶民の食は一汁一菜だったと言われています。 貧しい農村では「一菜」もなく、代わりに具の多いみそ汁だったそうです。 今日は一汁三菜ですからたいへんなごちそうです。 さて箱膳の上で配置してみてください。 みなさん、正しく配置できますか? 基本は一汁一菜 編集部 確か、ごはんが左手前で、椀物が右、奥に主菜を囲むようになる。皆が集まれるような食事室ができる。 大正時代に初めて主婦が誕生して、家族一緒の食事をサ 生活環境科学研究所研究報告 第44巻(12) 図1 明治中期の食卓 重野安鐸『尋常小学校修身』(18・明治25) 「謹慎」 38江戸時代後期〜幕末(〜1868) 明治元年〜明治18年(1868〜15) 明治19年〜明治45年(16〜1912) 大正元年〜昭和14年(1912〜1939) 昭和15年〜昭和23年(1940〜1948) 昭和24年〜昭和45年(1949〜1970) ワインと日本人 ジンと日本人 日本の文化に溶け込んだウイスキー

大正時代の庶民の服装や食文化、生活の様子とは? 画像引用 screenshot 大正時代には洋服のファッションも登場しますが、庶民の多くはまだ着物を身につけて暮らしていました。 動画の 116 には川で着物を洗濯する女性の姿も映されています。 写真を見ても分かるように、男性は短髪、女性は1つにまとめた髪型にするのが一般的でした。 動画の 028 には 現代人の食生活といえば「1日3食」が基本ですが、この習慣が定着したのは 江戸時代 中期頃の元禄年間(16~1704)といわれています。 灯りの広がりにより1日の活動時間が延びたのが理由のひとつだそう。Barley and rice or dumpling containing rice waste People living on millet were limited to part of the Tohoku region In terms of subsidiary foods, vegetables and pickles were common across the nation People generally ate stockfish, but seldom ate eggs and meat

大正時代の服装 庶民①「男性」 出典:Wikimedia Commons 大正時代の庶民の服装は、新しいものへのあこがれがあっても資金がないこともあり、それほど大きな変化が見られません。 ただ、仕事の時には動きやすさなどから洋服を取り入れることもありました。る。当時の食事はというと,貴族は米に加えて牛乳や乳製 品を,庶民は雑穀を食していたが,稲作技術の発達により だんだん米が常食となっていく。 平安時代,見た目に美しい貴族のための宴会料理「大饗 料理」が誕生する(図2)。1914~1918 (大正3年~大正7年)庶民の暮らしと「赤とんぼ」 Watch later Share Copy link Info Shopping Tap to unmute If playback doesn't begin shortly, try restarting your

簡單食譜 黑胡椒洋蔥豬肉快速家常菜 Aj的旅行地圖

江戸時代の農民の生活 貧しい 食事や服装 家 髪型などの暮らしについて 日本史事典 Com

平安時代/理解シート 平安時代の農民は、どんなくらしをしていたの 平地式の住居に住むようになった 農民の住居は、それまでのたてあな住居に代わって、 ゆかめん 床面をほり下げない平地式 の住居に変わっていきました。 大正時代の広まっていく電車 21/7/7 大正時代の生活・文化 大正時代には、人々は徒歩以外にも様々な移動手段をもち、目的に合わせてそれを変えるなど、自分たちの生活に合わせる形で乗り物を使っていました。 経済的に豊かな都市部を中心に、庶民の間でも洋食が一般化していきます。 洋食の中でも、カレーライス・コロッケ・とんかつは、 大正の3大洋食 などと呼ばれました。

2

微風南山景觀餐廳 台灣最高燒肉 和牛47 A5和牛佐頂級魚子醬 煙燻鮭魚 47種炊飯每天不同 乾杯集團全新品牌 麋鹿 露比 三兩食事 Ruby吳若萍編採室

大正時代食事庶民, 日本人の食卓 特に庶民の間で重宝されていたのが「箱膳」と言われるお膳。ふだんはお重の箱のような入れ物にお碗や箸などの食器をしまっておき、食事をするときには箱のふたを返してお膳として、その上で食事をします。 編集部大正 ( たいしょう ) は、日本の元号の一つ。 明治の後、昭和の前。 大化以降245番目 の元号である。 大正天皇の在位期間である1912年(大正元年)7月30日から1926年(大正15年)12月25日まで。 日本の元号として初めて、元年から最終年である15年までの全期間グレゴリオ暦が用いられた。 5分でわかる明治時代の暮らし! 服装や食事、文化などを解説。 年表も 更新: 黒船の来航があり、鎖国体制が崩れたことで江戸幕府は崩壊し、新しい政治が必要となりました。 そこから誕生した明治時代の世は、今もつづく日本国家の原点と

昭和の食事 今の食事 について調べてみた こ食問題 草の実堂

5分でわかる大正時代 生活や文化を解説 主な出来事を年表で紹介 ホンシェルジュ

電脳若衆宿

クックドア 和食の基礎知識

Topics 突撃 博物館の晩ごはん 博物月報

江戸時代の食事情 江戸庶民のおかず 日本食文化の醤油を知る

食事 乾杯集團旗下雙品牌 宮武讃岐烏龍麵 和牛47 和牛燒肉懷石 雙進駐微風南山 食力foodnext 食事求實的知識頻道

平安時代の食事内容 平安時代の貴族 武士階級の食生活とは お食事ウェブマガジン グルメノート

自宅にある材料で再現可能 大正時代の節約レシピをつくってみない 和樂web 日本文化の入り口マガジン

黃國華旅遊京都b級美食pdf

日本の歴史上で一番食事が美味しい時代っていつやろ 不思議 Net

大正時代の食事の再現レシピ10選 大正時代の文化 歴史について勉強するなら終活手帳

日本食

和食の歴史 縄文時代から現代に至るまでの和食の歩みを解説 年表付き

東北 福島 會津若松 七日町 店家8選介紹推薦 忘路之遠近 痞客邦

東北 福島 會津若松 七日町 到百年老店 渋川問屋 享用道地會津鄉土料理去 忘路之遠近 痞客邦

白米っていつから食べられているの 玄米の歴史は意外にも浅かった マイナビ農業

昔の食事 阿古真理 Note

02 100年前の食卓篇 三菱電機 Cme Club Mitsubishi Electric

日本人の食べ物 11 平安時代の食事 日本散見

江戸暦 旬便り 15年7月の一覧 ねんりんきらきら

江戸時代の当時の食事 再現レシピ 食事 レシピ

2

自宅にある材料で再現可能 大正時代の節約レシピをつくってみない 和樂web 日本文化の入り口マガジン

森鴎外の食事はかなり風変り 行きつけのお店も紹介 食 料理 オリーブオイルをひとまわし

100年前の日本では 庶民はどのように暮らしていた 第一次世界大戦中でもある大正時代の庶民の暮らしぶりを知ることができる 歴史的に貴重な写真の数々を紹介 歴史 クールジャパンビデオ 日本の観光 旅行 グルメ 面白情報をまとめた動画キュレーションサイト

日本食

台灣人以前不吃牛 受殖民影響的百年台灣食牛史 食力foodnext 食事求實的知識頻道

Topics 突撃 博物館の晩ごはん 博物月報

江戸時代の食事情 江戸庶民のおかず 日本食文化の醤油を知る

大正時代洋食 アイドルゴミ屋敷

當一天大阪文青 中崎町懷舊散策 Yahoo奇摩旅遊

水菓子からデザートへ 大正時代のハイカラ スイーツ まとめ パンタポルタ

100年前の日本では 庶民はどのように暮らしていた 第一次世界大戦中でもある大正時代の庶民の暮らしぶりを知ることができる 歴史的に貴重な写真の数々を紹介 歴史 クールジャパンビデオ 日本の観光 旅行 グルメ 面白情報をまとめた動画キュレーションサイト

お米を1日5合食べていた 江戸時代の食事がいろいろと衝撃的すぎる 庶民も将軍も 江戸ガイド

江戸暦 旬便り 15年8月の一覧 ねんりんきらきら

江戸時代の食事内容 回数は 将軍 武士 庶民 農民で位別に比較して紹介 ちそう

看老照片感受不同时代的日本特色旅馆 贯通日本图片频道

一人鍋が定番 江戸時代の冬の食事は現代とちょっと違っていた フグは庶民向け 2 江戸ガイド

獨家 全台首家燒肉懷石景觀餐廳 和牛47 一手試吃報告 旅遊 工商

写真あり 江戸時代の再現料理が想像以上に美味だった 江戸ガイド

哲人醫師說飲食 日本料理教科書 一 和食的誕生 自由評論網

02 100年前の食卓篇 三菱電機 Cme Club Mitsubishi Electric

大正時代洋食 アイドルゴミ屋敷

02 100年前の食卓篇 三菱電機 Cme Club Mitsubishi Electric

日本食

コロッケ とんかつ オムライス 明治時代に始まった 和製洋食 の歴史 Bushoo Japan 武将ジャパン

02 100年前の食卓篇 三菱電機 Cme Club Mitsubishi Electric

下町風俗資料館に遊ぶ

お米を1日5合食べていた 江戸時代の食事がいろいろと衝撃的すぎる 庶民も将軍も 江戸ガイド

大正時代の生活 特徴をわかりやすく解説 服装や文化 食事 出来事 戦争 について 日本史事典 Com

命令婚にデートは極秘 江戸時代の恋愛と結婚 セキララ ゼクシィ

東のそば 西のうどんと称されるようになった歴史をご存じですか 料理王国

Topics 突撃 博物館の晩ごはん 博物月報

自宅にある材料で再現可能 大正時代の節約レシピをつくってみない 和樂web 日本文化の入り口マガジン

庶民の食事について 太鼓屋ちら 百珍web 楽天ブログ

日本料理中有哪些美食 知乎

江戸時代から現代まで 甘いものの流行はこう作られた 料理王国

江戸時代の食事のメインは大量の米 ひすとりびあ

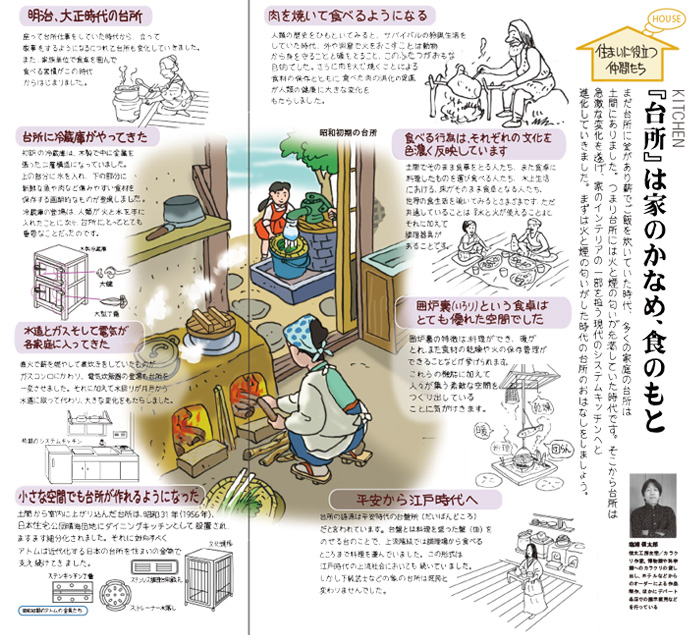

台所 は家のかなめ 食のもと アトムcsタワー

02 100年前の食卓篇 三菱電機 Cme Club Mitsubishi Electric

平安時代の食事内容 平安時代の貴族 武士階級の食生活とは お食事ウェブマガジン グルメノート

一人鍋が定番 江戸時代の冬の食事は現代とちょっと違っていた フグは庶民向け 江戸ガイド

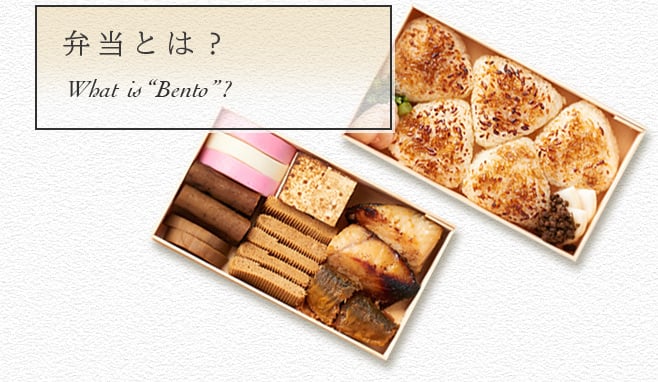

弁当ライブラリー Plenus 米食文化研究所

コロッケ とんかつ オムライス 明治時代に始まった 和製洋食 の歴史 Bushoo Japan 武将ジャパン

日本料理中有哪些美食 知乎

02 100年前の食卓篇 三菱電機 Cme Club Mitsubishi Electric

ゆっくり解説 時代の歴史を遡る 大正時代の食べ物達について Youtube

江戸時代の庶民の食事は贅沢だった 白飯 寿司 外食 草の実堂

Topics 突撃 博物館の晩ごはん 博物月報

2

弥生時代の食事 主食 調理 歴史まとめ Net

ゆっくり解説 鎌倉時代の食事 僧院 庶民編 Youtube

大正時代のレストランでの食事といえばこの洋食 大正時代の生活 文化ナビ

年のベスト 大正 時代 食べ物

江戸時代の食事内容 回数は 将軍 武士 庶民 農民で位別に比較して紹介 ちそう

江戸時代の食事情 江戸庶民のおかず 日本食文化の醤油を知る

自宅にある材料で再現可能 大正時代の節約レシピをつくってみない 和樂web 日本文化の入り口マガジン

大正時代の二大冷蔵庫とは 大正時代の生活 文化ナビ

天ぷら Wikipedia

日本人の食べ物 13 鎌倉時代の食事 日本散見

カレー専門店 らん布袋 京都 和cafe

L3phydt 0ukdlm

悲報 鎌倉時代の食事 美味そう こういうのでいいんだよおじさんも納得の出来 なんj歴史部 2ch歴史まとめブログ

明治時代の食事内容 牛鍋や和製洋食は明治から 庶民 農民の食事スタイルとは お食事ウェブマガジン グルメノート

昭和の前は どんな生活だったの 明治や大正時代の暮らしと文化を紹介 贈り物 マナーの情報サイト しきたり Net

平安時代の食事内容 平安時代の貴族 武士階級の食生活とは お食事ウェブマガジン グルメノート

鬼滅の刃の舞台である大正時代の食文化を調べてみた 蒼崎亭

01 100年前の日常篇 三菱電機 Cme Club Mitsubishi Electric

明治 大正時代 に西洋の食文化に触れた人々が 日本でもその味を作りたいと試行錯誤し生まれた 日本独自の料理 洋食 なかでも子どもから大人まで幅広い人に愛されているオムライスは 大阪で誕生したとも言われている 庶民の味です 昭 食事 食べ物のアイデア 洋食

明治時代の食事内容 牛鍋や和製洋食は明治から 庶民 農民の食事スタイルとは お食事ウェブマガジン グルメノート

Topics 突撃 博物館の晩ごはん 博物月報

大正時代の食事の再現レシピ10選 大正時代の文化 歴史について勉強するなら終活手帳

2

旅行 日本 佐賀縣 佐賀市美食 さがんれすとらん志乃 高空景觀與美味西西里飯 Wisely S 拍拍照寫寫字

江戸時代の食事内容 回数は 将軍 武士 庶民 農民で位別に比較して紹介 ちそう

コメント

コメントを投稿